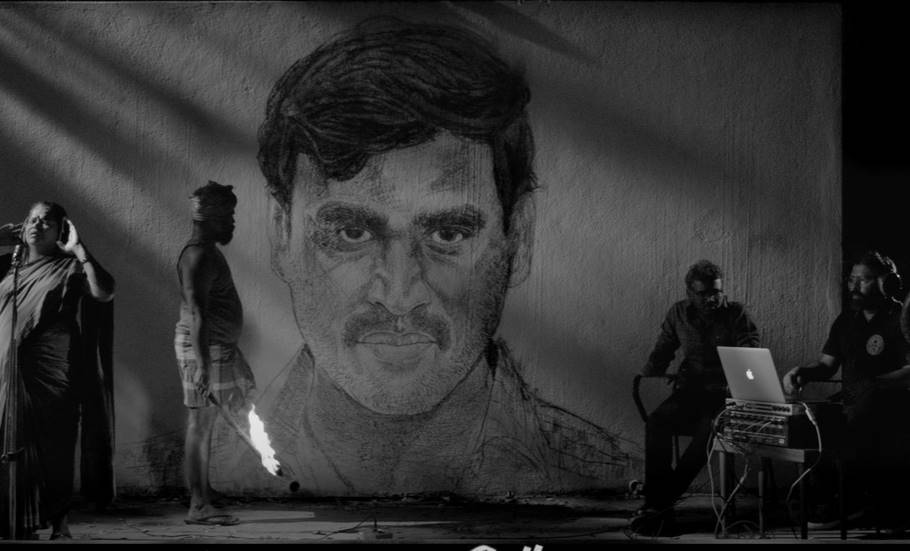

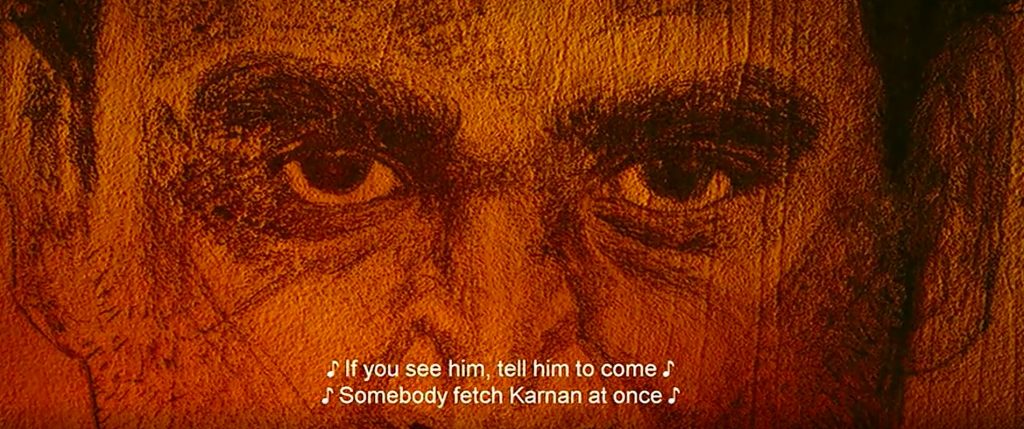

রাতে ঘুম না হলে আমি বসে বসে খান সাহেবদের সাথে গ্যাজাই। গাঁজা ছেড়ে দেয়ার পর থেকে এই এক বাজে অভ্যাসে ধরেছে। সিনেমা হলের থার্ড গ্রেডের ফিল্ম ঘরে বসেই দেখা যায় বিধায় বালছাল ওইসব দেখতে আর হল পাড়ায় যাই না। ক্লাশ ওয়ানের রসময় গুপ্ত ধরলেও এখন ছে ছে কইরা বমি আসে। ধূর বাল! কার্নান!!!

আজ খান সাহেব ধরলো, *** এই ফিল্মটা দেখো। দেইখা অন্তত জানাও হালারপুত মারি সেলভরাজে কী কইতে চায়?

মারি সেলভরাজ নামটা আওরাইতে আওরাইতেই হঠাৎ একটা কুত্তার সিনের কথা মনে পড়লো। দারুণ একটা সিন, কী দারুণ দৃষ্টিভঙ্গি। দেখার কী দারুণ বোধ। হ্যাঁ, মারি সেলভরাজে ফিলোসোফিক্যালি বোল্ড না হইলেও মেইনস্ট্রিমে যারা বালছাল বানিয়েই টাকা আর নাম কামিয়ে বেশ নাদুস নুদুস শো-পিস নিয়া বিরাট দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের থেকে অন্তত দারুণ, দারুণ তার নির্মাণ কৌশল।

একজন মানুষের মতো একজন নির্মাতারও কিছু লিমিটেশনস আছে। তার সব কিছুই পারফেক্ট হইবে এমনটা ভাবা চালাকি। তাই বোকার সাথে থাকো। বোকামি করো, অন্তত শানে নজুল বুঝতে পারবে। তাই মারি সেলভরাজকে একটু দিচ্ছি আরকি।

শোনো সেলভরাজ তোমার সব ভাল্লাগে কিন্তু ওই যে ইচ্ছা কইরা আবার মিলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা, ওইটা খুবই আরোপিত লাগে। কেন বাপ তোকে কে বলছে এইটা করতে? কালোরে কালো থাকতে দেনা বাপ আর সাদারে সাদা।

সেই ১৬ এপ্রিল ১৩ প্যাগ মারার পর আর বাবার ঘরে যাইনি, তাই একটু মাতলামি মাতলামি লাগছে। সরি বাপ সরি। আমার আবার কথায় কথায় একটু গালাগলি না করলে রাতটা জমে না। ন্যাংটা হইয়া জন্মাইছিলাম তো- তাই একটু ন্যাংটা ন্যাংটা কথা বলতেই মজা লাগেরে বাপ। ওই বোকাচোদা খান সাহেব তোর নামটা মনে না করাইলে তো সব ঠিকঠাকই আছিল। রাতে একটা ঘুম দিয়া দিতাম। হুদাই মগজটা বিগড়াইতো না।

সে যাই ছাইপাস দিয়েছিস- নাম দিলি কার্নান। নামেই তুই পাশ। আবার হিরো লইছোস ডাবল সিংগেল সাইজের এক বোকাচোদারে। দেখলেই মনে হয় সারাদিন বাবা খায়। আমজনতা গিলবে, আমিও গিলেছি। বোকাচোদার নামটা যে কেন ধানুশ এইটাই বুঝি না। সত্যিকারার্থেই ওর নামটা কার্নান হলে অসাধারণ হতো। ব্রাভো বইলা দুইটা প্যাগ মেরে দিতাম।

তো আব্বা মারি সেলভরাজ, অনেকক্ষণ পর প্রমিত বাংলায় ফিরে এলাম। আল্লা-ভগবানের নামে দুকথা লিখে রাখি। সোনার হরফে বান্ধাই রাখতে পাইরবা।

ওই যে যুবক কার্নান, গ্রামের নির্ভীক আর দাপুটে দুরন্ত এক অবয়ব। যে তার গাঁয়ের সব গোরা আর রক্ষণশীল মানুষের অধিকার আদায়ে নিজের আরামের আলস্যের আগামী বিসর্জন দিয়েছে। অত্যাচারী অস্পৃশ্য প্রাণী পুলিশের অমানবিক অত্যাচারের বদলা নিয়েছে, তারে সাধুবাদ জানাই।

সিনেমার গল্পেই মারি সেলভরাজ উল্লেখ করে একটা বাস স্টপেজ আর আর বাসের জন্য তামিল নাড়ুতে রায়ট হয়েছে। তো এই রায়টের মানে বোকাচোদা বাঙ্গালাঞ্চলে দাঙ্গা বলে পরিচিত গল্পটার একটা সত্যানুসন্ধান দরকার। হ্যারিকেন দিয়া খুঁইজা পেলাম ১৯৯৫ সালের কুদিয়ানকুলামের বর্ণবিদ্বেষের উপর নির্মাণ করেছো তোমার এই অ্যাকশন কাম থ্রিলার সিনেমাটি।

বলে রাখছি, দলিত শব্দ নিয়ে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। না কোনো পশুপাখি প্রাণী না কোনো জীব না কোনো মানুষ- এই শব্দ দিয়ে কাউকে বিশেষায়িত করবার আস্পর্ধা দেখানোটা বন্ধ করো মিয়ারা। এই রেসিজম আমি মানি না। যারা এই শব্দ ব্যবহার করে একটা সমাজবদ্ধ মানুষকে আলাদা করে ফেলে তাদের জন্য এক দলা থু আর ঘেন্না। -বোকা

সমাজে সাধারণত দলিতরা সব জায়গায়ই দলিত। এই দলিত জনগোষ্ঠীর গল্পগুলো আমাদের অজানাই থেকে যায়। বাংলাদেশে যেমন হরিজন পল্লীর মানুষেরা মানুষ হিসাবে গণ্য হয় না বিষয়টা তেমন। তো সত্যানুসন্ধানে, ১৯৯৫ সালের ৩১ আগস্ট এক দাঙ্গার কথা স্মরণ করছি। ভারতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দাঙ্গাগুলোর একটি। সে সময় ভারতের তামিল নাড়ু প্রদেশের থুত্তুকুড়ি জেলার কুদিয়ানকুলাম গ্রামের দলিত সমাজের মানুষ আক্রান্ত হয় ৬০০ অস্পৃশ্য প্রাণী অর্থাৎ পুলিশের পাশবিকতায়। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দলিতরা নির্যাতিত হয়। তারই নির্দেশে পুলিশ ব্যাপক লুণ্ঠন চালায়। সোনা রূপা টাকা পয়সা যা দলিতদের সঞ্চয় ছিল তার কানাকড়িও আর অবশিষ্ট ছিল না। এখানেই ক্ষান্ত হয়নি পুলিশ- মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে, বয়স্কদের রড দিয়ে পিটিয়েছে। বাদ পড়েনি শিশুরা। ওইসব সন্ত্রস্ত শিশুর মুখ তোমরা কার্নান সিনেমায় দেখে নিতে পারো। যদিও মারি সেলভরাজের নির্মাণে একটু চালাকি দেখা যায়। সিনেমায় মারি সেলভরাজ একটা সত্যকে ঢাকবার চেষ্টা করেছে। সে ফিল্মে দেখিয়েছে ভালো পুলিশ আর খারাপ পুলিশ। কিন্তু তুমি কিংবা তোমরা যখন কুদিয়ানকুলামের দলিতদের কাছে জানতে চাইবে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি অন্তত তুমি এমন একজনকেও খুঁজে পাবে না যাদের একজন অন্তত পুলিশের পক্ষে সাফাই গাইবে। সো মারি হালার পো হালা দিজ ইজ নট গুড। অন্যসব ঠিকাচ্ছে আব্বা। ইউ আর গ্রেট। লাভ ইউ ম্যান।

সিনের ব্যাপারে, কিছু আনকোড়া সিন পরিকল্পনা আছে। তোমরা যারা দলিতদের জানো বা খুব কাছাকাছি থেকে জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওদের দেখেছো তারা অন্তত বুঝবে এই টাইপ হার্ডকোর মানুষের প্রেমটেম এমন রোমান্টিক না। এইসব আজাইরা ধরাধরি চুমাচুমির চেয়ে লাগালাগির সিনই বেটার ছিল। ফালতু। যদিও ওদের যে সারল্য একটা ব্যাপার আছে- সেইটা মারি সেলভরাজ ঈর্ষণীয়ভাবে বসাই দিছে। এই কারণেই সিনেমাটা শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে দর্শককে। এইটা পরিচালক সেলভরাজের ক্যারিশমা বলতে পারো।

তবে মেয়েরে নিয়া স্কুলে যাওনের সময় বাস স্টপেজে বাপের সামনে মেয়ের শরীর আঁকার যে থটস- ওইটা বিস্ময়কর বাস্তবতা! ওইটা কেবল পিছিয়ে পড়া পিছিয়ে থাকা দলিত সমাজের জন্যই নয় বরং এগিয়ে থাকা এগিয়ে যাওয়া সকল চুদির ভাইয়ের সমাজের জন্যই বাস্তবতা। পিতা ছাড়া কেউ মেয়ের জন্য খাঁড়ায় না। লোলুপ দৃষ্টি হইলো অনন্ত দৃষ্টি। এইটা থাকবেই। এইটাকে ব্রেক থ্রো দেওয়ার থেকেও আরো দারুণ ব্রেক থ্রোর ইঙ্গিত ফিল্মেই ছিল।

ছবিটা দেইখা মনে হইছে ওই একটা মূল সমস্যা ছাড়া ওরা বেশ আনন্দে আহ্লাদেই আছে। অথচ এইটা মোটেও ঠিক না। বরং ওদের বাস্তবতা অনেক টানাপোড়নের মধ্যে। যদিও ছবিতে প্রথমবার দলিত গ্রামে পুলিশ আসার পর এক মৃতপ্রায় বৃদ্ধাকে কোলে করে নিয়ে মুতানোর যে দৃশ্য তা যুগোত্তীর্ণ আর অসামান্য সিনে সেনসেশনাল এপিক থটস হয়ে ধরা দিয়েছে আমার চোখে। আর সে সময় পুলিশের যে চাহনি তাতেই সমাজের প্রকৃত পীড়কদের বিষয়টা সামনে আসবে। আর সিনেমার শুরুতেই মরতে থাকা এক দলিত শিশুর মুখ কল্পনা তোমার হৃদয়কে চৌচির করে দিবে। এইটা দেখবার পর মনে পড়ে যায় এক মা আর এক পিতা অক্সিজেন সিলিন্ডার হাত ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যগের মধ্যে নিজের মৃতপ্রায় শিশুটিকে নিয়ে চলেছে হাসপাতালে। শেষে রক্ষা যদিও হয়নি। যোগাযোগর প্রকৃত অভাব এক শিশুর জীবন কেড়ে নিয়েছে। এটা আমাদের পাহাড়ী সমাজের বাস্তবতা। যদিও এই বাস্তবতা ওই কার্নানের সাথে মিলানো ঠিক হবে না। তবুও বোধ আর বোধের গতি একই দিকে মোড় নিয়েছে। তাই সহজেই অনুমেয় মারি সেলভরাজ মন্তাজ প্রয়োগ করার দিকগুলো নিখুঁত খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেছে। যদিও যতোটা না জীবন ঘনিষ্ঠ তার থেকে একটা বাজে দিক চোখে ফুটে উঠেছে, সেটা হলো সিনেমাটায় বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এইটা একটা ভুল বোঝাবুঝি। যা ঠিক না, একদমই অনুচিত। একজন কালেক্টরকে বাঁচানোর চেষ্টা প্রকাশ পায়। কালেক্টর এতো বড় বোকাচোদা না যে, এক অস্পৃশ্যপ্রাণী পুলিশের মাথা দিয়া চলে! মনে হইছে মারি এইখানে বেশ তাড়াহুড়া করছে। একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্মাণ করবার জন্য ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে নাট্যরূপ অনুচিত। এতে মানুষ ভুল তথ্য পায়। এটাকে বলে বলে শিল্পসাহিত্যে চলচ্চিত্রের দস্যুতা।

এই জায়গায় চাইলেই ভারতের সমাজে দলিত সমাজের অবিসংবাদিত নেতা বাবা আম্বেদকরের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার তথা নামটাকে কাজে লাগানো যেত- নেয়া যেত সাহায্য। কারণ মনে রাখতে হবে, সমগ্র ভারতে আম্বেদকরের মতো মহান নেতা দলিত মানুষের জন্য আর কেউ ছিলেন না। যদিও মারি সেলভরাজের এতো দূর না গেলেও হতো। কেবল তামিল নাড়ুর থুত্তুকুড়ি জেলার কুদিয়ানকুলাম গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই হতো। শুধু তথ্য উপাত্তকে আরো যথেষ্ট শাঁন দিয়ে।

শেষ দিকে একটু তাড়াহুরো হয়েছে। মিলায়ে না দিয়ে, এই ঘটনায় পরবর্তী বাস্তবিক ধাপগুলোর যে দীর্ঘসূত্রিতা সেগুলোর টুকরো টুকরো চিত্র থাকা উচিত ছিল। তাহলে অন্তত ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিলটা আরো সতেজ হয়ে জ্বলতো। কার্নানের মতো অসংখ্য অজস্র ভারত যুবারা একদিন জেগে উঠবে, জাত-পাত ভুলে অধিকার আদায়ে। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার নিমিত্তে এইসব ভুলে ভরা রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে এরা আগুন হয়ে জ্বলবে- এইটা কার্নান সিনেমার প্রেরণা। আর এইটা তোমার মগজে পীড়া দিতে পারে। তাই ওহে বোকাচোদারা এই সিনেমাটা দেইখো না। হুদাই বিবেক বাত্তি জ্বালাইয়ো না।

আমি জানি বোকাচোদ বাঙ্গালিরে একটা কিছু না করলে সেইটা আরো বেশি বেশি করে।তাই না করলাম, কার্নান দেখো না, আক্রান্ত হতে পারে তোমার মগজ।

আর আবারো ধন্যবাদ মারি সেলভরাজ। এই অসামন্য কার্নান নির্মাণের জন্য। তোমার এই নির্মাণ আমাদের হৃদয়ের মানুষকে জাগাবে। আমরা একদিন জাগ্রত মানুষ হয়ে উঠবো ঠিক। ব্রাভো ম্যান ব্রাভো।

কার্নান নিয়ে এই রিভিউটি লিখেছেন, মেহেদী হাসান স্বাধীন